马,在中国古代一直是民族生命力的代表和强盛富有的象征,古代神话传说中有很多关于千里马、神马、天马的记载。《山海经》称,大禹的父亲鲧原是天上白马,是黄帝的孙子。黄帝生骆明,骆明生白马,白马就是鲧。

马在古代生活中占有重要地位,其形矫健,其态潇洒,故而为人们所钟爱。《宣和画谱》把马列为畜兽之首,说:"乾象天,天行健,故为马。"马不仅是"天行健"的象征,而且在中国古代交通、战争、狩猎、仪式、击鞠中扮演着重要角色,分为鞍马、战马、御马、舞马等种类。

龙马精神,是中国人所崇尚的一种精神。我国画马史上名家辈出,他们或注意实际观察,将马的种种形态精确地描绘出来;或不满足于形似,力求画出马的精神,以达到以马抒怀、以马寄情的目的。飞驰的骏马,在中华文化中作为表现奋发向上的主题却长盛不衰,激励着中华民族腾飞、奋进。

象征威仪、权贵的马是汉代画像砖上的"常客"。绘画中最常出现的是车马出行图和车马仪仗图。汉代官员出行,对骑吏的多少有着非常严格的等级规定。不同等级的官吏都有相应的乘车。比如,二千石以下的官吏,仅能用一马拉车;二千石以上至万石丞相、王公贵族,可用二至四马;天子才能用六匹马。

盛唐时期,描绘骏马的造型艺术同样走向繁荣。绘画方面,许多名家精于画马,仅在杜甫的诗作中,就可以读到《丹青引赠曹将军霸》等吟咏马画的诗篇。雕塑方面,以目前所见最令人赞赏的是随葬的三彩作品。从神龙二年(706年)葬的懿德太子李重润墓中出土的三彩俑群中,已可见三彩马的风采。

唐代以后,随葬俑群在宋、辽、金时期衰落,墓中很少随葬陶马。到蒙古族建立的元朝,虽然蒙古铁骑纵横亚欧大陆,但是因葬俗的改变,只是在陕西地区当时在元朝任高级官职的汉族墓中有陶俑、陶马出土,陶马的造型改为体形低矮、短腿长鬃的蒙古马,鞍镫马具也改为蒙古样式,造型颇呆板,无复唐俑那样富有生机。

中外艺术史上都有大量表现马的优秀作品存世。早在距今1万多年前的法国拉斯科洞窟壁画里就有生动的马的形象。那时马还是人类狩猎的对象,而非朋友。在大英博物馆,收藏有公元前9世纪亚述王宫的浮雕,其中最著名的是亚述国王阿舒尔纳西帕尔二世猎杀狮子的场面,浮雕中表现猎杀野马的场面却鲜为人知。

在此后的西方艺术中,马很少被如此残忍地对待,它们成了人类最亲密的伙伴。希腊神话里,出现了很多与马有关的神祇,如额头长着长角的独角兽、长有双翼的飞马珀伽索斯以及半人半马的堪陀儿,马有了神性象征。在古罗马,自凯撒时期始,有为帝王制作骑马像的传统。尽管几乎所有骑马像在中世纪都遭到损毁,但是从幸存下来的奥利留斯骑马像上可以看出当年塑造的骑马像的壮观与雄伟。奥利留斯胯下的战马昂首阔步,十分矫健。这种大型青铜骑马像直到文艺复兴时期,才在多纳泰罗和韦罗基奥手中得以恢复,创作出毫不逊色于古罗马骑马像的作品。中世纪以神学为主导,这一时期的西方艺术更倾向于表现上帝的庄严和神性,而非客观世界的丰富多彩。马是中世纪骑士的忠实伙伴,却很少成为艺术家表现对象。文艺复兴时期,人从神学的桎梏中解放出来,艺术家开始注重观察和研究自然,代表就是达·芬奇。

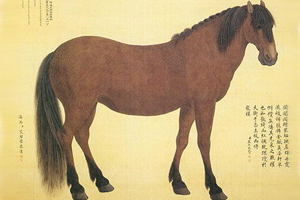

盛唐时画马,文献记载极多,而最可确信的真迹,应为章怀太子墓壁画《狩猎出行图》等。其中画马,四蹄腾空,铁线勾勒,神骨宛然。马的形体已不似汉画像石奔马那种夸张的变形,却也骁腾不凡。说明当时画家对良种马的形体特征、奔驰的动态,已拥有细致的研究和表现技巧。若以形神兼备为要求,盛唐画马是超越了汉画像石的奔马。

唐朝鞍马画家有曹霸、韩干、孔荣、陈闳、韦偃等。盖开元、天宝之际,唐室之威望震于西域,诸国之名马奇兽多所献纳,当时画家得有写生之好标本。唐朝爱马养马形成风气,画马名家辈出。唐宗室汉王、宁王、江都王、岐王皆善画马;杜甫最为推崇曹霸所画的 “九马争神骏”之主题;唐朝陈闳、韩干、韦偃等均为画马高手,阎立本、李思训亦皆画马。在这诸多名家之中,最有名的首推韩干。他少时家贫,王维发现其绘画才能,资助他求师学画,画名渐大后被召为宫廷画师。唐明皇让韩干师法宫廷画马名家陈闳,可他不愿机械模仿。曾言: “臣自有师,陛下内厩之马,皆臣之师也。”韩干观马细致入微,能恰到好处地刻画马之神态,从而形成自己的画马风格,成为对后代影响最大的画马名家。宋代苏轼、米芾曾数度在诗文中给予高度赞美。